- NIETZSCHE EN FRANCE

- Publications

- Traductions

- Traces orales

- Traces inédites

- Outils

- Citations

- Histoire

- RECHERCHER

Bibliographie inédite des publications françaises sur Nietzsche 1868-1940

(Laure Verbaere et Donato Longo)

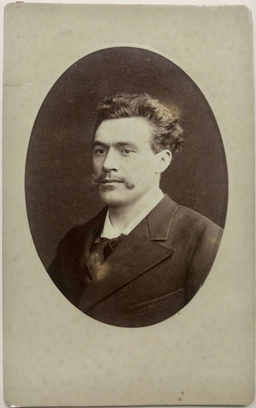

Jean Bourdeau (1848-1928)

Essayiste français spécialisé dans la philosophie allemande, Jean Bourdeau a notamment traduit Heine et Schopenhauer.

Il a une brève correspondance avec Nietzsche (voir schéma) qui comptait sur lui pour le faire connaître en France. Il n'a rien fait dans ce sens.

BOURDEAU Jean, « Nouvelles modes en philosophie. Max Stirner et Frédéric Nietzsche », {Revue philosophique}, in Journal des débats, 16 mars 1893, p. 1.

BOURDEAU Jean, "Nouvelles modes en philosophie : le néo-cynisme aristocratique -Frédéric Nietzsche", {Revue philosophique}, in Journal des Débats, 20 avril 1893, p. 1-2.

Résume la vie de Nietzsche : "Né en 1844 à Lützen, il descend d'une famille de gentilshommes polonais, les Niëski. Sa grand-mère avait vécu dans le cercle de Goethe à Weimar, son père était pasteur protestant. Après les plus brillantes études, il fut reçu docteur à Leipzig sans examen. A vingt-quatre ans, il professait la philologie à l'Université de Bâle. Il avait l'âme d'un chevalier soldat plutôt que d'un rongeur de livres. Il prit part à la campagne de 1870 contre la France, en qualité d'officier d'artillerie, ou, selon d'autres, comme attaché au corps sanitaire. Il renonça plus tard à sa nationalité allemande. A partir de 1876, sa santé exigea des ménagements extrêmes, des séjours à Sorrente, à Nice, dans la Haute Engadine. Quand ses maux d'yeux et ses névralgies lui laissaient quelques répits, il écrivait ses plus belles pages. Il finit par sombrer dans les abîmes de la folie (janvier 1889). Enfermé dans un asile, il en est maintenant sorti. Mais le penseur, l'artiste sont mort en lui".

Ne manque pas d'évoquer tour à tour les différentes hypothèses qui ont été avancées avant lui pour expliquer les raisons de l'effondrement mental de Nietzsche, mais n'en favorise aucune. Se demandant s'il existe "une sorte de parenté entre certaines formes de talent et de folie", il se contente de plaisanter : "Mais si l'orgueil démesuré d'auteur devait signifier la démence, il n'est guère d'homme de lettres, et jusqu'au dernier barbouilleur de papier, auquel il ne faille ouvrir un cabanon dans une de ces maisons dites de santé".

Insiste : "Il y a d'ailleurs chez Nietzsche un absolu contraste entre l'homme d'une modestie parfaite, d'une politesse exquise, d'un commerce sans aigreur ni âpreté, très aimé de ses élèves et chéri des femmes (lui qui dans ses livres leur prodigue l'insulte et les flagellations), et l'écrivain cynique, qui soufflète au visage tous les principes sur lequel repose l'ordre social établi".

Poursuit : "L'œuvre de Nietzsche offre deux aspects bien différents, par où il nous attire à la fois et nous rebute. Il nous attire, parce qu'il a l'horreur du mensonge, parce qu'il combat la faiblesse et la mollesse comme des crimes, parce qu'il nous veut sévères aux autres et à nous-mêmes, parce qu'il prétend ramener des générations amollies et endormies à l'énergie, à la rudesse, parce qu'il ne considère comme grande et valant la peine d'être vécue qu'une vie de noble effort, de création, de sacrifice ; et dans la triste médiocrité où nous nous débattons, où Diogène allumerait en vain sa lanterne pour chercher un homme, il semble porter en lui l'expression des souffrances présentes et le mystère d'une rédemption à venir. –Ainsi s'explique l'enthousiasme qu'il inspire à nos Titans en herbe, comme aussi aux étudiants balafrés des Universités allemandes, dressés au culte de Bismarck, l'homme de fer, le baron brigand.

Mais il nous rebute quand il sépare l'homme de l'homme, quand il réduit l'individu à lui-même, qu'il le ramène ainsi nécessairement à l'orgueil, au dédain, à la vanité, à la méchanceté, à la jouissance personnelle, à cet épicurisme, à ce dilettantisme enfin dont nous sommes infestés, et c'est par là qu'il plaît aux écoles décadentes, lui le mortel ennemi de la décadence.

Nietzsche a voulu écrire le poème de la vie héroïque et cruelle. Il n'est pas philosophe, car il fuit les systèmes, qui, d'après lui, manquent de probité. A travers les fragments, les aphorismes, les maximes, les sentences et les portraits dont se compose son œuvre, nous avons essayé de suivre le fil de ses idées, mais ce fil casse plus d'une fois. Son humeur changeante exclut la pitié et comprend la pitié, bannit la douleur puis vante sa vertu bienfaisante. C'est un psychologue, c'est un rêveur qui fait penser, mais qui vous promène tellement sur les cimes dangereuses, le long des précipices, qu'il donne le vertige, et qu'après l'avoir lu, on ne trouve plus d'échelons pour descendre à la vie."

BOURDEAU Jean, « L’anarchisme révolutionnaire », in Revue de Paris, tome 2, 15 mars 1894, p. 196-224.

Termine son étude par quelques mots sur « les anarchistes de lettres », dont Nietzsche (p. 220).

BOURDEAU Jean, "La philosophie perverse", {Revue philosophique}, in Journal des Débats, 4 mars 1899, p. 1.

BOURDEAU Jean, "La philosophie de Nietzsche", {Etudes & Portraits}, in Annales politiques et littéraires, 9 septembre 1900, p. 163-164.

BOURDEAU Jean, "Nietzsche socialiste malgré lui", in Journal des Débats 2 septembre 1902.

BOURDEAU Jean, {Bibliographie étrangère}, in Journal des Débats, n°340, 8 décembre 1903, p. 2.

Compte-rendu d’Arthur Drews, Nietzsches Philosophie.

BOURDEAU Jean, Les maîtres de la pensée contemporaine, Ruskin, Tolstoï, Stendhal, Schopenhauer, Nietzsche, Taine, Renan, Victor Hugo, Paris, Alcan, 1904, 1 volume in-16.

Contient "Nietzsche: la religion de la force" (p. 108-146)

Ibid., 2ème et 3ème édition, 1904.

Ibid., 4ème édition, 1906.

Ibid., 5ème édition, 1907.

Ibid., 6ème édition, 1910.

7ème édition, revue, 1913.

Traduction italienne: I maestri del pensiero contemporaneo / trad. autorizzata di Pietro Tommasini-Mattiucci. - Citta di Castello : Lapi, 1908. - VIII, 182 S. - (Biblioteca S. Lapi di lettere e scienze) (d'après la Weimarer Nietzsche Bibliographie)

BOURDEAU Jean, {Revue des livres}, in Journal des Débats politiques et littéraires, 3 août 1909, p. 2.

Court compte-rendu de Fernand Divoire, Faut-il devenir mage?

Note: "On a beaucoup parlé de Nietzsche pour faire son apologie. D'autres le détestent sans le critiquer. M. Divoire est de ceux qui le combattent loyalement. En donnant au mot mage le sens de surhomme en opposition au mot chrétien, M. Divoire montre le vice des doctrines de force."

BOURDEAU Jean, "L'expérience sentimentale de Nietzsche" in Journal des Débats, 21 décembre 1909, p.1.

BOURDEAU Jean, "Frédéric Nietzsche et Richard Wagner", in Journal des Débats, 23 novembre 1909, p. 1.

BOURDEAU Jean, Pragmatisme et modernisme, Paris Alcan, 1909.

BOURDEAU Jean, "Les courants de la philosophie contemporaine", in Journal des Débats politiques et littéraires, 22 mars 1910, p. 1.

A propos du livre de Ludwig Stein, Philosophische Stroemungen der Gegenwart.

BOURDEAU Jean, La philosophie affective. Nouveaux courants et nouveaux problèmes dans la philosophie contemporaine, Paris, Alcan, 1912.

BOURDEAU Jean, "Les Précurseurs de Nietzsche", in Journal des Débats, 14 juillet 1921, p. 3. [L.V.]

A propos des deux premiers volumes de Charles Andler sur Nietzsche.

BOURDEAU Jean, "Autour du féminisme", in Journal des Débats, 9 février 1923, p. 3. [L.V.]

Discute les idées de Nietzsche sur les femmes, à propos du cinquième volume de Charles Andler, Nietzsche, sa vie et sa pensée.